1. EIGRPとは何ですか その歴史とネットワークにおける役割

EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol:拡張内部ゲートウェイ ルーティング プロトコル)は、シスコシステムズ社が開発した、企業ネットワークで広く採用されているルーティングプロトコルです。その速度と拡張性の高さから、特に高可用性と高速コンバージェンスが求められるエンタープライズ環境において、非常に重要な役割を果たしています。

1.1 EIGRPの定義と独自の地位

EIGRPは、歴史的にはディスタンスベクタ型プロトコルから発展しましたが、現代ではディスタンスベクタ型とリンクステート型の両方の利点を兼ね備えた「ハイブリッド型プロトコル」として位置づけられています。もともとシスコ独自のプロトコルであったため、マルチベンダー環境での導入には制限があるという歴史的背景がありますが、その卓越した性能特性により、Cisco機器が主流の環境では長年にわたりデファクトスタンダードとして利用されてきました。

EIGRPがエンタープライズクラスのルーティングプロトコルとして機能するための前提条件となるのが、VLSM(可変長サブネットマスク)の全面的なサポートです。EIGRPは、ルート情報の中にネットワークのサブネットマスクの情報も含めて送信するクラスレスルーティングプロトコルです。これにより、ネットワーク管理者はIPアドレス空間を効率的に使用し、経路集約や柔軟なアドレス設計を行うことが可能となります。これは、現代のIPアドレス設計において不可欠な機能です。

1.2 EIGRPが選ばれる理由 高速なコンバージェンスと効率性

企業ネットワークにおいてEIGRPが継続的に利用される最大の理由は、その高速なコンバージェンス能力にあります。

EIGRPは、ネットワークに変更があったときのみ情報を送信する「トリガー度アップデート」を採用しています。これにより、定期的なフルアップデートを必要とする古いプロトコルと比較して、無駄なトラフィックが大幅に削減され、ネットワーク帯域幅の消費が抑えられます。

そして、最も重要なのは、プライマリルート(最適ルート)が失敗した場合に備えて、バックアップルートをトポロジテーブルに事前に保持している点です。これにより、障害が発生した際でも、ルータはルートの再計算を待つことなく、即座にバックアップルートに切り替えることができ、トラフィックフローの中断を最小限に抑えます。高可用性を要求するビジネスクリティカルなアプリケーションにとって、この高速な収束性能は、EIGRPの採用を決定づける要因となります。

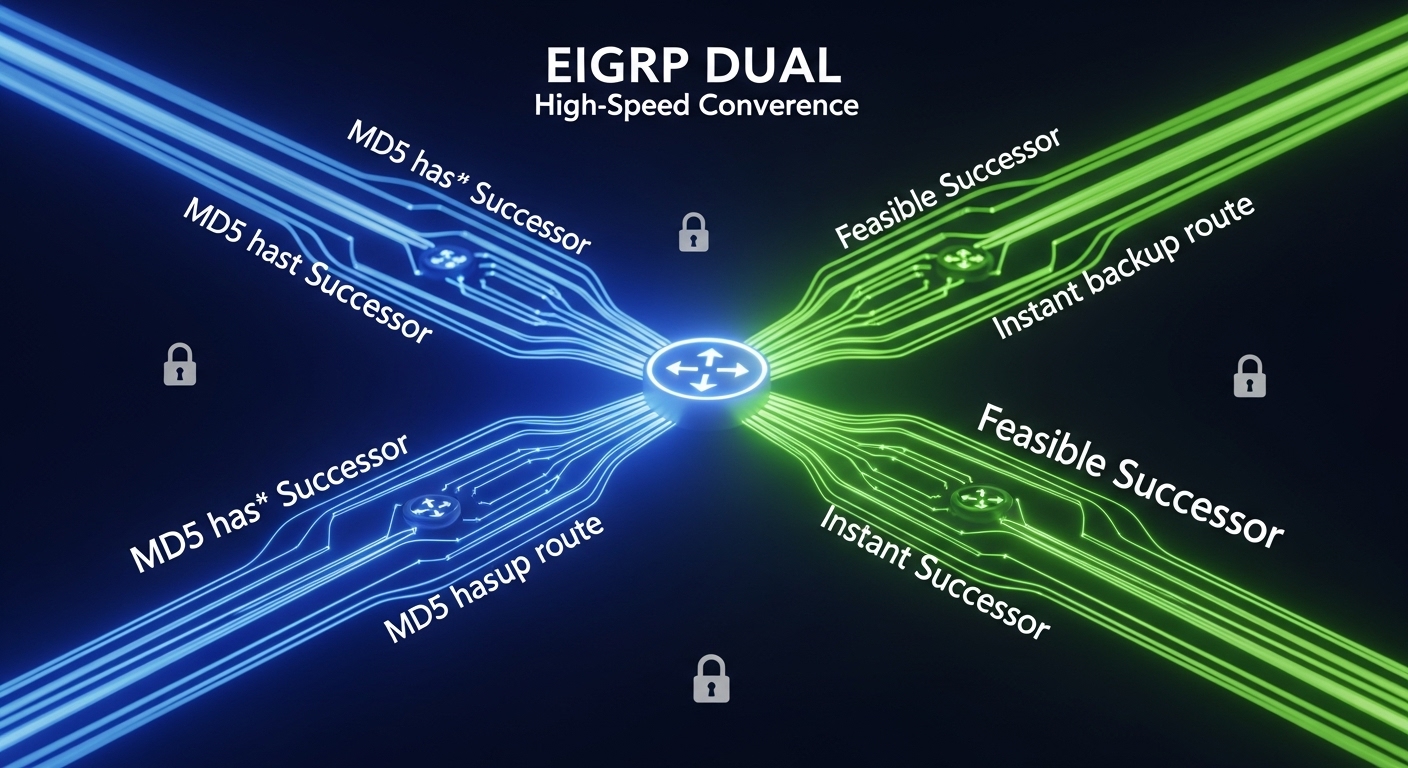

2. EIGRPの脳となる仕組み DUALアルゴリズムと複合メトリックの秘密

EIGRPのインテリジェンスと高速性を実現する核となるのが、DUAL(Diffusing Update Algorithm)アルゴリズムと、経路選択を司る複合メトリックです。

2.1 経路選択の決定版 DUALアルゴリズム

DUALは、EIGRPルータが最適ルートを選び出し、障害発生時にネットワークを迅速に回復させるための中心的な役割を果たします。DUALは、ネイバーから学習した全てのルート情報に基づいて、以下の二種類のルートを選出します。

-

サクセサ(Successor): 宛先ネットワークへ到達するための、最もコストの低い(最適な)ルートを持つネイバールータです。このルートが、ルーティングテーブルに登録され、通常のパケット転送に使用されます。

-

フィージブルサクセサ(Feasible Successor): サクセサがダウンした場合に、即座に使用できるバックアップルートを持つネイバールータです。DUALは特定の条件(フィージビリティ・コンディション)を満たすルートのみをフィージブルサクセサとして選び、トポロジテーブルに保存します。このバックアップルートの存在こそが、EIGRPが他のプロトコルよりも桁違いに速い高速コンバージェンスを実現する鍵となります。

2.2 複合メトリックの詳細な構成要素

EIGRPは、単にホップ数(経由するルータの数)のような単一の指標ではなく、複数の要素を組み合わせて経路の「コスト」を算出する「複合メトリック」を採用しています。これにより、ネットワークの帯域幅や信頼性など、総合的な品質を考慮した最適な経路を選択することが可能になります。

複合メトリックを構成する要素は以下の通りです。

-

帯域幅 (Bandwidth):その経路上の最も遅いリンクの速度。

-

遅延 (Delay):リンクを経由する際の伝送遅延。

-

負荷 (Load):インターフェースの現在の利用率。

-

信頼性 (Reliability):リンクの誤り率や安定性。

-

MTUサイズ (Maximum Transmission Unit):最大転送単位。

これらの要素のうち、デフォルトのメトリック計算では主に帯域幅と遅延が使用されます。負荷、信頼性、MTUは通常、メトリック計算に影響を与えませんが、K値と呼ばれる重み付け係数を変更することで、これらの要素を組み込むことも可能です。

複合メトリックを採用しているため、トラブルシューティングを行う際は、期待した経路が選ばれない場合、物理的なトポロジだけでなく、ルータインターフェース上の帯域幅や遅延の設定が適切であるかを調査することが重要になります。メトリックの不一致が原因でネイバー関係の喪失やルーティングの問題が発生するケースは少なくありません。デフォルト値から変更を加えている場合は、その変更が経路選択に与える影響を深く理解しておく必要があります。

3. EIGRPの構成要素 ネイバー トポロジ ルーティングの三つのテーブル構造

EIGRPルータは、ルーティング情報の管理とDUALアルゴリズムの実行のために、以下の三つの主要なテーブルを使用します。これらのテーブルの役割を理解することは、EIGRPの動作原理を把握するための基本中の基本です。

EIGRPの主要な三つのテーブル

| テーブル名 | 役割 | 格納情報 |

| ネイバーテーブル | 隣接関係の管理 |

Helloパケットの交換により隣接関係が確立されたEIGRPルータのリスト。 |

| トポロジテーブル | 全てのルートのデータベース |

学習した宛先ネットワークへの全てのルート(サクセサおよびフィージブルサクセサを含む)を保持。 |

| ルーティングテーブル | パケット転送の決定 |

トポロジテーブルから選出された最適ルート(サクセサ)のみを格納し、パケット転送に使用。 |

トポロジテーブルが、最適ルートだけでなく、障害時に使用可能なバックアップルートまで含めた全ての学習ルートを保持しているからこそ、DUALアルゴリズムによる高速なコンバージェンスが可能となります。

3.1 アドミニストレーティブディスタンス(AD値)の管理

EIGRPルートには、他のルーティングプロトコルから学習したルートとの優先順位を決定するためのAD値(アドミニストレーティブディスタンス)が設定されています。

-

内部 EIGRP ルート (D):自律システム(AS)内で学習したルート。AD値は 90 です。

-

外部 EIGRP ルート (D EX):他のルーティングドメインから再配布(リディストリビューション)によって学習したルート。AD値は 170 です。

EIGRPの内部ルートはAD値90と低く設定されており、非常に信頼性が高いと見なされます。一方、外部ルートはAD値170と意図的に高い値に設定されています。これは、EIGRPドメイン内での信頼性を最優先しつつ、ドメイン外から入ってくるルート(例:OSPFの外部ルートのAD値は110など)よりも、内部で学習したルートが確実に優先されるようにする、戦略的な設計によるものです。

4. EIGRPの基本設定手順 ネットワークの有効化と確認コマンド

ここでは、EIGRPをネットワークで有効化し、基本的な動作を確認するための実践的な設定手順を解説します。

4.1 EIGRPプロセスの開始とネットワーク有効化

EIGRPを設定する際は、まずrouter eigrpコマンドでEIGRPプロセスを開始し、AS番号(自律システム番号)を指定します。このAS番号は、ネイバー関係を確立するために、隣接する全てのルータと一致している必要があります。

次に、networkコマンドを使用して、EIGRPのHelloパケットを送信し、ルーティングアップデートを交換したいインターフェースを指定します。この際、IPアドレスとワイルドカードマスクを使用します。

Router(config)# router eigrp 100

Router(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.255.255

上記の例では、AS番号100を指定し、192.168.0.0から始まるIPアドレスを持つ全てのインターフェース(ワイルドカードマスク0.0.255.255は先頭16ビットをチェック)でEIGRPが有効化されます。このようにワイルドカードマスクを活用することで、単一のコマンドで複数のインターフェースを一括して有効化できますが、意図しないインターフェースでEIGRPが有効化されないよう、ワイルドカードマスクはできる限り具体的な範囲で指定することが、堅牢な設定の基本となります。

4.2 EIGRPの動作確認コマンド

EIGRPの設定後、正しく動作しているかを確認するための検証コマンドは以下の通りです。

-

show ip eigrp neighbors: ネイバーテーブルを表示し、隣接関係が正しく確立されているか、どのインターフェースで確立されているかを確認します。 -

show ip route eigrp: ルーティングテーブルの中から、EIGRPによって学習されたルートのみを表示します。

show ip route eigrpの出力では、EIGRPルートは以下のコードで識別されます。

| コード | 概要 |

| D | EIGRPによって学習された内部ルート(AD 90) |

| D EX | 外部EIGRPドメインから再配布されたルート(AD 170) |

5. ネットワーク安定化のための応用設定 経路集約とPassive Interfaceの利用

大規模なEIGRPネットワークを安定的に運用し、効率化を図るためには、基本的な設定だけでなく、経路集約やルーティングアップデートの抑制といった応用設定が不可欠となります。

5.1 経路集約(サマライゼーション)の実行

EIGRPはインターフェース上で手動経路集約をサポートしており、ルーティングテーブルのエントリ数を削減し、ルータの処理負荷を軽減できます。集約は、集約ルートを送信したいインターフェース設定モードで実行されます。

Router(config-if)# ip summary-address eigrp[集約アドレス][マスク]

集約ルートを指定する際、オプションでAD値(デフォルトは5)を指定できます。

Null0インターフェースによるループ防止

EIGRPで手動集約を設定すると、集約を生成したルータは、その集約ルートを自動的にNull0インターフェースに向けるルートを作成します。この仕組みは非常に重要です。もし集約ルートに合致するパケットが到着したにもかかわらず、その集約に含まれるはずの特定のルート(より具体的なルート)が失われていた場合、そのパケットが他のルータ(例えばR2)に投げ返され、そのルータが再び集約を生成したルータ(R1)にパケットを戻すという無限ループが発生する可能性があります。Null0ルートは、このようなループを発生させずに、パケットを破棄するための防御策として機能します。

5.2 経路集約時のAD値の戦略的調整

経路集約を実行する際、集約ルートのAD値を調整することが、ネットワーク設計上の戦略的なテクニックとなる場合があります。

例えば、デフォルトルート(0.0.0.0/0)を集約する際に、すでに別のルータからAD値170(EIGRP外部ルートのデフォルト)のデフォルトルートが再配布されている場合があります。集約ルートのデフォルトAD値5のまま設定すると、AD値5の集約ルートが優先されてしまいます。

AD値を170より大きい値(例: 200)に設定することで、再配布されたデフォルトルート(AD 170)を優先させ、集約ルートを最後の手段(ラストリゾート)として機能させることができます。

Router(config-if)# ip summary-address eigrp 1 0.0.0.0 0.0.0.0 200

このようにAD値を調整することで、既存のルーティングポリシーを崩さずに、集約ルートを設計に組み込むことが可能になります。

5.3 Passive Interfaceによるルーティングアップデートの抑制

ルーティングアップデートやHelloパケットの送信を停止させたいインターフェースがある場合、passive-interfaceコマンドを使用します。通常、エンドデバイスが接続されているLANインターフェースや、ネイバーを形成すべきでない外部ネットワークへのインターフェースに対して適用されます。

Router(config)# router eigrp 1

Router(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0

passive-interfaceの設定により、G0/0インターフェースからのルーティングアップデートとHelloパケットの送信が停止されます。この機能は、帯域幅の節約だけでなく、セキュリティ上の重要な役割も果たします。Helloパケットの送信を抑制することで、意図しない外部ルータが悪意をもってネイバー関係を確立しようとする試みを防ぐことができます。

6. セキュリティを確保する EIGRP MD5認証の完全設定方法

ルーティングプロトコルが交換するアップデート情報の盗聴、改ざん、偽造は、ネットワーク全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。EIGRPは、これらの脅威からルーティング情報を保護するためにMD5認証機能をサポートしています。

MD5認証を有効化することで、パケットの送信元を検証し、内容の整合性を保証できます。設定は通常、「キーチェーン」を作成し、それをインターフェースに適用するという三段階の手順で行われます。

6.1 MD5認証の三段階設定手順

以下の手順は、R1ルータのEIGRPプロセス100でMD5認証を有効化する例です。

6.1.1. キーチェーンの作成

キーチェーンは、複数の認証キーを管理するための名前付きコンテナです。

R1(config)# key chain as100

6.1.2. キーとキーストリングの定義

キーIDと、認証に使用するパスワードであるキーストリング(大文字小文字を区別します)を指定します。

R1(config-keychain)# key 1

R1(config-keychain-key)# key-string cisco

R1(config-keychain-key)# end

6.1.3. 認証モードとキーチェーンの適用

インターフェース設定モードに入り、EIGRPプロセスでMD5認証を使用することを宣言し、作成したキーチェーンを適用します。

R1(config)# int s0/0/0

R1(config-if)# ip authentication mode eigrp 100 md5

R1(config-if)# ip authentication key-chain eigrp 100 as100

6.2 キーチェーンを用いたキーローテーション

MD5認証の設定にキーチェーン方式が採用されているのは、運用上の利便性を高めるためです。キーチェーンには複数のキーを定義できます。

EIGRPの認証パケットの取り扱いにはルールがあります。

-

送信時: 有効なキーの中で、最小のキーIDを持つキーが認証に使用されます。

-

受信時: 有効なキーが全て認証に使用されます。

この非対称な仕組みを利用することで、ルーティングのダウンタイムなしに認証キーを安全に更新(ローテーション)することが可能です。例えば、新しいキー(ID 2)を追加し、すべてのルータで設定が完了した後、古いキー(ID 1)を無効化することで、通信を途切れさせることなく認証情報を更新できます。これは、セキュリティポリシーの変更が頻繁に求められる大規模なネットワーク運用において、極めて重要な機能です。

7. まとめ EIGRPによる高速で信頼性の高いルーティング環境の構築

EIGRPは、シスコ独自のDUALアルゴリズムと複合メトリックという技術的な基盤によって、極めて高速なコンバージェンス能力と高い拡張性を実現する、強力なルーティングプロトコルです。

本記事では、EIGRPの動作原理(説明)として、DUALによるサクセサとフィージブルサクセサの選定、そして帯域幅と遅延を重視した複合メトリックの利用が、ネットワークの信頼性をいかに高めているかを解説しました。

また、設定方法のキーワードとして、基本的なプロセスの有効化から、大規模ネットワークの安定化に不可欠な応用設定までを網羅しました。特に、ip summary-address eigrpによる経路集約とNull0ルートの自動生成によるループ回避策、そしてキーチェーンを使用したMD5認証の完全な設定手順は、EIGRP環境を堅牢に構築し、維持するために必須の知識となります。

EIGRPルータが隣接関係の喪失やメトリックの不一致などの問題に直面した場合、トポロジ、構成、ルーティング動作を瞬時に可視化し、構造化された手法でトラブルシューティングを行うことが重要です。今回ご紹介した検証コマンドと、理論的な背景の理解を活用することで、EIGRPの持つ性能を最大限に引き出し、高速で信頼性の高いルーティング環境の構築と維持が可能となります。

コメント