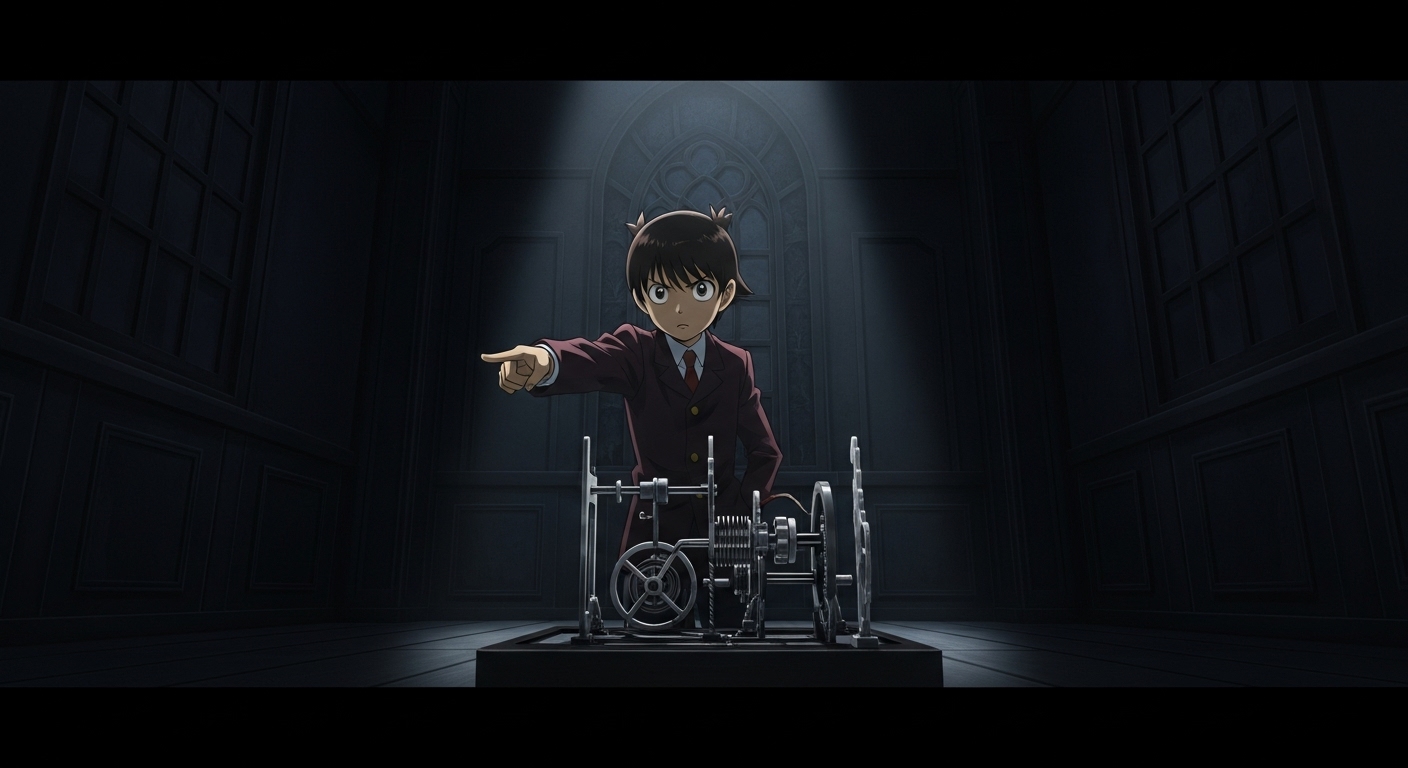

伝説的な名探偵の孫が挑む現代の本格ミステリ

『金田一少年の事件簿』は、名探偵・金田一耕助の孫である高校生、金田一はじめを主人公とする作品群であり、現代日本における本格ミステリの代表格として位置づけられています。本シリーズの核を成す要素こそが「トリック」であり、それは単なる犯罪の手口という枠を超え、作者が読者に対して提示する公平な知的な挑戦状(H.Q.チャレンジ)として機能しています。

金田一はじめは、普段は怠惰な高校生ですが、ひとたび事件に遭遇すると、その類まれな推理能力を発揮し、複雑怪奇な殺人事件の全貌を解き明かします。このシリーズの魅力は、残酷な殺人事件の背後にある犯人の悲劇的な動機と、それを実現するための極めて論理的かつ緻密な仕掛け、すなわちトリックとのコントラストにあります。読者は金田一の目線を通して現場に存在するすべての手がかりにアクセスすることができ、探偵と同じ条件で謎解きに参加できるという本格ミステリのルールが厳守されています。

トリックという名の挑戦状 読者と金田一への公平なゲーム性

ミステリ作品における「トリック」は、物語のテンポやサスペンスを高めるための演出装置ではありません。それは、作者と読者の間で行われる高度な論理的ゲームのルールそのものです。金田一の事件は、殺人という最終的な結果だけでなく、いかにして犯人が不可能に見える状況(密室、アリバイ)を作り出し、捜査陣を欺いたかというプロセス全体を解明することに重きを置いています。

本報告書では、金田一少年の事件簿を構成する「トリック」を、物理、時間、心理という三つの主要な分類軸に基づいて徹底的に分析し、それぞれの技術的な完成度と、それが読者の謎解き体験に与える影響を深掘りします。これにより、シリーズが長期にわたり愛され続ける理由である、技術的な緻密さと物語的なカタルシスの源泉を明確にいたします。

Kindaichi作品におけるトリックの主要分類とメカニズム

| トリック分類 (Mechanism Category) | 焦点となる要素 (Focus Area) | 代表的な手法 (Representative Techniques) |

| 物理トリック (Physical) | 空間・道具・自然法則 | 密室の作成、吊り橋/ロープの応用、複雑な仕掛け |

| アリバイトリック (Alibi) | 時間・証言・場所の移動 | タイムラグの利用、変装/影武者、虚偽の証言誘導 |

| 心理トリック (Psychological) | 誤認・先入観・感情 | 視線の誘導、見立て殺人による連想操作、犯人像の刷り込み |

物理法則への挑戦 密室トリックの進化と類型

金田一少年の事件簿において最も頻繁に登場し、読者の関心を集めるのが、物理的な不可能犯罪、特に「密室」トリックです。密室とは、外部からの侵入または脱出が不可能な状況を意味し、探偵役である金田一にとって最大の試練となります。

定番の「見立て殺人」とトリックの密接な関係

事件の現場が特定の伝説、伝承、あるいは物語を模倣する「見立て殺人」のパターンは、物理トリックを隠蔽する上で強力な心理的要素として機能します。犯人は、物理的な仕掛けが残したわずかな痕跡を、超自然的または呪われた出来事の結果であると被害者や捜査陣に誤認させようと試みます。この心理的なミスディレクションは、捜査の焦点を科学的な検証からオカルト的な考察へとずらし、物理トリックの解明を遅延させる効果を生み出します。

物理トリックが真に優れているとされるのは、仕掛け自体の複雑性ではなく、その仕掛けをいかに現場の環境や心理的要素と連携させ、隠蔽する技術にあります。トリックが「シンプルかつ効果的」であると評価される場合、それは往々にして、複雑な装置を用いる代わりに、周囲の状況や人間の認識の盲点を巧みに利用していることを意味します。

物理的な不可能を可能にする道具立てと時間差の応用

金田一の事件における物理トリックは、その道具立てにおいて特定の傾向が見られます。ロープ、氷、ワイヤー、あるいは遠隔操作可能な機械など、一見して素朴な道具が用いられますが、その成功は現場に残されたわずかな、見落とされがちな手がかりに依存しています。

これらの物理トリックは、しばしばトリックの実行と発見の間に時間差(タイムラグ)を設けることで、実行者が現場にいなかったというアリバイを同時に成立させることを目的としています。例えば、氷の溶ける時間、熱によってワイヤーが切れる時間などを正確に計算し、犯行時間と発覚時間との間に物理的な隔たりを作るのです。

密室トリックの解明には、金田一による現場の徹底的な再現実験が不可欠です。犯人視点でのシミュレーションを通じて、現場の傾斜、風力、温度、照明などの自然環境や物理的条件がトリックの成功にどのように不可欠な要素であったかを特定します。

物理トリックの持つ本質的な課題は、その再現性の高さゆえに、現実的な検証が容易であるという点です。そのため、シリーズが長期化するにつれて、単純な複雑な物理装置に依存するトリックは減少する傾向にあります。代わりに、最高の物理トリックは、(1) 単純な道具を使用し、(2) それを特定の場所や風習と強固に結びつけ、(3) 心理的ミスディレクションを同時にかけることで、物理的な検証よりも先に心理的な誤認を誘導する設計へと進化しています。

完璧なアリバイ工作 時間と空間の概念を操る欺瞞

殺人事件におけるトリックは、犯行の手段(物理トリック)と犯人の不在証明(アリバイトリック)という二つの柱で構成されます。アリバイトリックは、物理的な仕掛け以上に、時間と場所という普遍的な概念、そして人間の記憶や証言の曖昧さを操作する欺瞞の技術です。

証拠を捏造するのではなく 状況そのものを誤認させる技術

金田一の事件におけるアリバイ工作は、単に犯人が「別の場所にいた」と主張する受動的なものではありません。それは、犯行時刻の定義、犯行現場までの距離感、あるいは視覚的な証拠そのものを能動的に操作し、捜査陣と読者に「その時間に犯行は不可能であった」と思い込ませることを目的としています。

具体的な手法としては、被害者発見時刻の意図的な捏造、異なる交通手段を利用した移動時間の錯覚の利用、あるいは変装や影武者、録音・録画装置などを使用した時間稼ぎが挙げられます。これらの技術により、犯人は自身が犯行から物理的に遠ざかっていたという客観的な証拠を構築するのではなく、周囲の登場人物が持つ主観的な「認識」を操作します。

人間関係や慣習を利用した「思い込み」の罠

アリバイは、客観的な証拠だけでなく、登場人物間の信頼関係や、特定のコミュニティが持つ常識、あるいは場所特有の慣習(例えば、毎日決まった時間に鳴る時計、限定された通信手段、地域住民のスケジュール)を逆手に取って構築されます。犯人は、これらの「常識」や「信頼」が作り出す堅固な枠組みを抜け穴として利用するのです。金田一は、まず、この「常識」や「思い込み」こそが、犯行を可能にした最大のトリックであると見抜き、その前提を疑うことから解明を始めます。

物理トリックが「どうやったか (How)」という技術的問題に焦点を当てるのに対し、アリバイトリックは「いつ、どこでやったか (When/Where)」という時間と場所の問題であり、人間の記憶の曖昧さや証言の不確実性に付け込むことで、より強固な防御壁を築き上げます。

時間の概念を操る巧妙なアリバイ崩しの鍵

アリバイトリックの核心は、「犯行が行われた正確な時間」と「犯人がその時間にどこにいたか」の間にごくわずかなズレを挿入することです。最高の論理的防御を誇るアリバイを崩すためには、金田一の推理は秒単位または分単位でそのタイムラグを特定し、そのわずかな時間に犯行が可能であったことを物理的、あるいは論理的に証明する必要があります。

例えば、客観的証拠(監視カメラや機械の記録)を意図的に誤認させるか、あるいは客観的証拠が信頼できない状況(停電、混乱、自然現象)を意図的に作り出すことで、アリバイは完全性を増します。しかし、犯人が完璧を求めすぎるがゆえに過剰な証拠を捏造しようと試みた際、そこに生じるわずかな矛盾こそが、金田一が入り込む決定的な隙となります。

金田一トリックの中核を成す心理的ミスディレクション

物理トリックやアリバイトリックといった技術的な仕掛けは、あくまで犯罪を実現するための手段にすぎません。金田一少年の事件簿において、事件全体の難易度を高め、読者に強い衝撃を与えるのは、物理的・時間的な仕掛けを隠蔽し、読者や登場人物を欺くための「心理的ミスディレクション」の技術です。

読者と登場人物が等しく騙される仕掛け

心理トリックは、物語の構成段階から設計されており、読者に誤った犯人像や動機を刷り込むために働きます。特に、物語序盤で最も疑わしい行動をとる人物や、逆に最も無害で善良に見える人物を意図的に配置し、捜査の焦点を真犯人から意図的にずらします。

犯人の動機は、単なる復讐や利得といった殺意に留まらず、トリックの設計そのものに深く組み込まれています。特定の人物に罪を着せるため、あるいは犯行の悲劇性を強調するために、犯人は一見非効率的であったり、過剰に見えるトリックを選択することがあります。これは、トリックの技術的優位性だけでなく、犯人の悲しい動機を浮き彫りにするための物語装置としても機能します。

真犯人の強さと二重構造の分析

事件によっては、犯人が「かなり強敵」であると描写されることがあります。この「強さ」は、身体能力や物理的な知能指数よりも、計画全体の緻密さと、それを実行する心理的な大胆さから来ています。彼らはしばしば、自身の行動や人格を完全に偽装し、探偵を窮地に追い込むほどの心理戦を仕掛けます。例えば、金田一自身が殺されかける状況が発生する場合、それは単なる偶然ではなく、犯人が先回りして探偵の行動を予測し、罠を仕掛けた結果であると解釈できます。

最高の心理トリックは、犯人自身が最も説得力のある「被害者」または「協力者」として振る舞うことで成立します。これにより、物理的なトリックが比較的「シンプルかつ効果的」であったとしても、その裏に隠された動機や真の犯人像が極めて複雑であれば、読者は強い心理的衝撃を受けます。これは、トリックの技術的優位性よりも、犯人の意志力と演技力がシリーズの緊張感を高めていることを示唆しています。

異人館村事件に見るトリックの構造分析とカタルシスの功罪

ミステリ作品の評価において、トリックの技術的側面だけでなく、それが物語構造の中でどのように提示され、読者にどのような体験をもたらすかという編集的側面も重要になります。ここでは、特定の事例、異人館村事件の分析を通じて、トリックの構造と読後感の関係を考察します。

シンプルかつ効果的なトリックの設計思想の再評価

異人館村事件におけるトリックは、「シンプルかつ効果的で申し分ない」と評価されています。この評価は、複雑な機械仕掛けや非現実的な設定に頼るのではなく、現場の状況、地理的条件、そして人間の視覚的盲点を最大限に利用した設計であったことを示唆します。

トリックの「シンプルさ」は、金田一の再現実験や論理的な説明において説得力を高めます。読者が事件の真相を知った時、「言われてみれば納得できる」「現場に手がかりはすべてあった」という体験を提供するために、複雑すぎない設計が不可欠です。複雑すぎるトリックは、作者による後付けの論理や、読者に提示されなかった特殊な道具に依存する可能性があり、本格ミステリとしての公平性を損ないかねません。

二部構成がもたらす読書体験の変容

異人館村事件は、物語が二部構成になっている点が特異です。すなわち、前半の「倒叙モノ」のパートと、後半の「真犯人との対決」のパートに分かれています。倒叙構造とは、読者に犯人や犯行の手口の一部を早くから明かす形式を指します。

この二部構成は、二段階のトリック解明プロセスを意味します。第一部の倒叙構造は、読者に「誰がやったか (Who)」ではなく「次はどうなるか (What Next)」というサスペンスを提供し、犯人の動機やトリックの一部を先行して提示します。しかし、物語が進むにつれて、最初の犯人が真の黒幕の計画の一部に過ぎなかったことが判明し、さらに大きなトリックと動機が隠されていたことが暴かれるのです。

カタルシスが「やや損なわれている」構造的な理由

ミステリの解決におけるカタルシスとは、探偵の論理によって、それまで点在していたすべての謎と手がかりが一つの真相に収束し、読者に強い爽快感と納得感を与える瞬間に発生します。

しかし、異人館村事件のように構造が二部に分かれる場合、解決のエネルギーが分散します。第一部の解決で読者の謎への渇望が一旦満たされますが、その後、第二部で新たな「真の」謎が提示されるため、終局の解決はやや間延びし、単一の大爆発のような爽快感(カタルシス)が損なわれる傾向にあります。

この二部構成の試みは、金田一シリーズが長期連載される中で、読者の予測可能性が上昇することに対する、作者側の実験的な対応であったと評価できます。従来の「犯人はこの中にいる」という本格ミステリの枠組みを破り、予測を裏切るための構造的工夫は、トリックの技術的な優位性だけでなく、物語の構成そのものが読者の体験を支配することを示す典型例です。

シリーズを通して見るトリックの進化と現代のミステリへの影響

『金田一少年の事件簿』は長期間にわたり連載されており、その中でトリックの傾向は社会の技術進化や読者の知識レベルの上昇に対応して変化してきました。この進化の過程は、現代のミステリ作品全体に影響を与えています。

初期と後期のトリック構造の変遷

シリーズ初期のトリックは、古典的な本格ミステリの伝統を遵守し、孤立した場所(雪山、孤島、人里離れた洋館)を舞台とし、自然環境や既存の建物構造に依存するものが主流でした。これらの物理トリックは、現場の特殊な条件を利用して密室やアリバイを作り出す、職人的な技巧を凝らしたものでした。

一方、シリーズが長期化し後期に至るにつれて、デジタル技術やグローバルな社会インフラを利用した新しいタイプのトリックが登場します。スマートフォン、インターネット通信、GPSデータ、ドローンといった現代的なツールが、アリバイ工作や証拠隠蔽の道具として取り入れられ、トリックの「現代化」が図られました。

デジタル時代に対応した新しいトリックの可能性

現代ミステリにおける新しいトリックのフロンティアは、デジタル証拠の操作にあります。ログイン履歴の偽装、GPSデータの改ざん、あるいはデジタル通信のタイムラグを利用したアリバイ工作は、物理的な証拠を操作するよりも検証が困難な場合があります。金田一シリーズは、これらの技術を犯人がどのように利用し、金田一がそれらをどのように論理的に崩していくかという、現代的な謎解きの課題に挑戦し続けています。

しかし、どんなに高度なデジタル技術がトリックに使われたとしても、その最終的な解明の鍵は常に「人間性」に残されています。技術の進化はトリックの難易度を上げますが、犯人は人間であり、必ず動機、感情、そしてミスを犯すからです。

トリックの解明に見る金田一の推理スタイル

金田一の推理スタイルの根幹は、トリックの再現性重視と「犯人視点」の必要性にあります。彼は単に物理的な仕掛けを解き明かすだけでなく、「なぜ犯人はこんな遠回りな方法を選んだのか」「なぜこの道具を使ったのか」という、犯人の心理的背景と行動の非合理性を問うことによって、トリックに込められた犯人の動機やメッセージを読み解こうとします。

デジタルな仕掛けの背後に隠された、犯人の心理的弱点(例:完璧を求めすぎるがゆえの過剰な証拠捏造、または感情的な動機による無理な計画)を突き止めることこそが、金田一の「謎はすべて解けた」に至る最終ステップなのです。技術がトリックを複雑化させても、金田一の推理の哲学、すなわち人間的な真実の探求は不変です。

結論 トリックが金田一少年の事件簿にもたらす普遍的な魅力

『金田一少年の事件簿』における「トリック」の徹底的な分析を通じて、我々は、この要素が単なる物語の構成要素ではなく、作品全体の普遍的な価値を支える柱であることを再確認いたしました。

金田一はじめが暴き出すトリックは、どんなに巧妙に計画され、実行された犯罪であっても、必ずどこかに綻びや、犯人の人間性が残した痕跡が存在することの証明です。それはすなわち、「完璧な犯罪は存在しない」というミステリの根源的な約束を読者に対して保証する行為でもあります。

密室、アリバイ、心理操作、そしてカタルシス 1 といったキーワードは、金田一少年の事件簿を論じる上で欠かせません。これらは、作者と読者が真剣勝負を行うためのルールの提示であり、読者が論理的な思考を通じて、探偵と共に事件の真相に迫るという、類まれな体験を可能にします。

今後、社会や技術がさらに進化し、トリックの技術が高度化しても、読者が金田一少年の事件簿に求め続けるのは、その緻密なロジックと、トリックの裏に隠された犯人の悲しき動機を解き明かすカタルシス体験にほかなりません。トリックの解明は、単なる知的なパズルを解く行為ではなく、その裏にある人間の業と悲哀に触れる、感動的な過程であるからです。この普遍的な魅力こそが、金田一少年の事件簿が現代ミステリの金字塔として君臨し続ける所以であると考えられます。

コメント