コナンが照らし出す影 名探偵コナン 犯人 特徴の変遷と物語構造

長期にわたり連載が続く『名探偵コナン』は、日本を代表する推理漫画として、その物語の根幹をなす「犯人像」を時代と共に進化させてきました。犯人は単なる謎解きの駒ではなく、人間ドラマと社会の影を映し出す、極めて重要な物語の構成要素となっています。本報告書では、初期の古典的ミステリ構造における犯人から、近年の高度な心理戦や技術を利用した犯罪構造における犯人に至るまで、その特徴を多角的に分析いたします。

この分析では、犯行の「動機」の分類、事件解決へのヒントとなる「犯人フラグ」のパターン、そして実行された「手口」の進化という、三つの主要な層に分けて深掘りを進めます。特に、犯罪者の心理的背景と、それを実現するために用いられるトリックの巧妙さとの間に存在する構造的な相関関係に着目することが重要です 。これにより、いかにして『名探偵コナン』が長期連載における鮮度を保ち続けているのか、その構造的な秘密を解明してまいります。

犯行の原点 怨恨 金銭 突発に分類される三大動機の深層心理

『名探偵コナン』の事件は、その大半が殺人事件であり、犯人の動機は複雑多岐にわたりますが、専門的な視点から見ると、怨恨(復讐)、金銭(利欲)、突発(激情)の三つに大別できます 。この動機の分類は、事件の計画性の高低や、犯人が抱える悲劇性の深さを測るための決定的な指標となるものです。

怨恨(復讐)動機の分析

怨恨、すなわち復讐を動機とする事件は、シリーズの中で最も複雑で緻密な犯罪計画を生み出す傾向があります。犯行の動機は、過去のトラウマや強固な被害者意識に起因しており、犯人は自らの行為を「正義の執行」あるいは「当然の報い」と強く自己正当化します 。このような強い内面的な動機が存在する場合、犯人はアリバイ工作やトリックの考案に長い時間を費やし、綿密な準備を行うことが常態化しています。この結果、怨恨が絡む事件は、しばしばシリーズの中でも最も解明が困難な難事件として描かれます。

犯罪の複雑性が動機の深さと連動するという構造は、この作品における重要なルールを形成しています。つまり、トリックが高度であればあるほど、その裏には個人の深い悲劇や、社会的な闇が潜んでいることを示唆しているのです。この構造的連関により、物語は単なるパズルで終わらず、読者に深い感情移入を促す役割を果たしています。

突発(激情)動機の分析

対照的に、突発的な動機による犯罪は、感情のコントロールの喪失が直接的な引き金となるため、計画性が極めて低いです 。犯行手口はシンプルであり、その場の凶器や状況を利用した殺害方法が採られがちです。計画性の低さは、トリックの単純さに反映されるだけでなく、犯行後の犯人の心理的な動揺が顕著に表れるという特徴があります。

突発的な犯罪者は、トリックの準備に時間を割かない分、事件発生後の言動において「犯人フラグ」となる特徴的な行動(例:極端なパニック状態、不自然なほどの被害者への非難)を示しやすいです 。これは、読者にとっては比較的早期に特定が可能なパターンの一つですが、その根底には理不尽な動機や一時的な激情があるため、悲劇性が低いわけではありません。

読者への挑戦状 犯人フラグとして提示される言動と外見のパターン分析

『名探偵コナン』は、読者と作者との間に「推理ゲーム」という形式を確立しています。このゲームを成立させるために意図的に仕掛けられるのが、「犯人フラグ」と呼ばれる具体的な言動や外見的パターンです。これらのフラグは、読者が自力で犯人を特定するための手がかりとして機能します。

行動パターンによるフラグの兆候

犯人が特定される前の段階で、周囲の状況や捜査に対して「過剰な親切」や「不自然なほどの冷静さ」を示す場合、それは犯人である可能性を示唆する強いフラグとなり得ます。動揺を隠すために、事件への関心を装ったり、捜査に協力的な態度を必要以上に取ったりするのです。また、事件の現場状況やトリックの細部に、誰も知るはずのない専門知識や特殊な用語をうっかり口にしてしまうことも、決定的なヒントとなります。特に、高度な技術や特定の職業に由来する知識が露呈した場合、それは犯人がそのトリックを実行する能力を持っていたことの証拠となるのです。

外見的・感情的フラグの役割

物理的な描写も、重要なフラグの一部です。例えば、殺人を行う直前や直後の、犯人の手の描写や表情のクローズアップは、内面の葛藤や決意を示すために用いられます。犯人固有の身体的特徴、例えば利き手や特殊な手の傷などが、トリック実行に不可欠な役割を果たしている場合も多々あります。これらの物理的な特徴は、コナンが最終的に論理的な根拠に基づいて犯人を追い詰める際の、決定的な証拠へと繋がる要素です。

これらの犯人フラグの提示は、物語の構造上、読者への挑戦状としての「フェアプレイの原則」を確立しています。読者は提供された情報(フラグ)を基に推理に参加できるため、物語は単なる傍観者としての読書体験を超え、能動的なパズル解きの体験へと昇華されるのです。この緻密なヒントのパターン化こそが、長期連載におけるミステリとしての質の維持を支えています。

時代と共に進化する殺人計画 初期トリックから最新IT技術の利用まで

『名探偵コナン』の「犯人」が持つ最も動的な特徴の一つは、その犯行手口、すなわちトリックが時代と共に驚くべき多様性をもって進化している点です。シリーズ初期は古典的ミステリの要素が強かったのに対し、近年では現代のテクノロジーや科学技術を駆使した、高度な手法が主流となっています。

初期シリーズの特徴 物理法則と古典の踏襲

連載初期のトリックは、アガサ・クリスティなどの古典ミステリに多く見られる要素を踏襲しており、主に物理法則(重力、反射、錯視)や、地理的条件を利用した密室トリックに依存していました。ロープと滑車を用いた複雑な仕掛け、時間差を利用した古典的なアリバイ工作などが中心であり、読者は現場の状況を詳細に分析することで、物理的なパズルを解く感覚で推理を楽しむことができました。

近年シリーズの特徴 テクノロジーと科学の融合

近年、犯行手口は劇的に変化し、スマートフォン、ドローン、ITネットワーク操作、そして高度な化学的知識がトリックに組み込まれることが常態化しています。遠隔操作によるアリバイ工作、デジタルフットプリントの偽装、SNSを利用した人間関係の巧妙な操作など、犯行の計画は「物理的なパズル」から「技術的な知識パズル」へとシフトしています。これにより、事件の解明には、古典的な探偵術に加え、高度な技術的・科学的な専門知識が必須となりました。

トリックのIT化は、犯人の動機がより現代的な社会問題(ネット上での誹謗中傷、企業の不正、デジタルな孤立など)と結びつくことを可能にしました。この進化は、物語が現実社会の変遷を反映し、常に読者のリアリティに訴えかける「現代社会の影」を描写するメディアとしての役割を担い続けていることを示しています。この多様化の傾向こそが、シリーズの継続的な新鮮さを維持するために不可欠な構造的要素です。

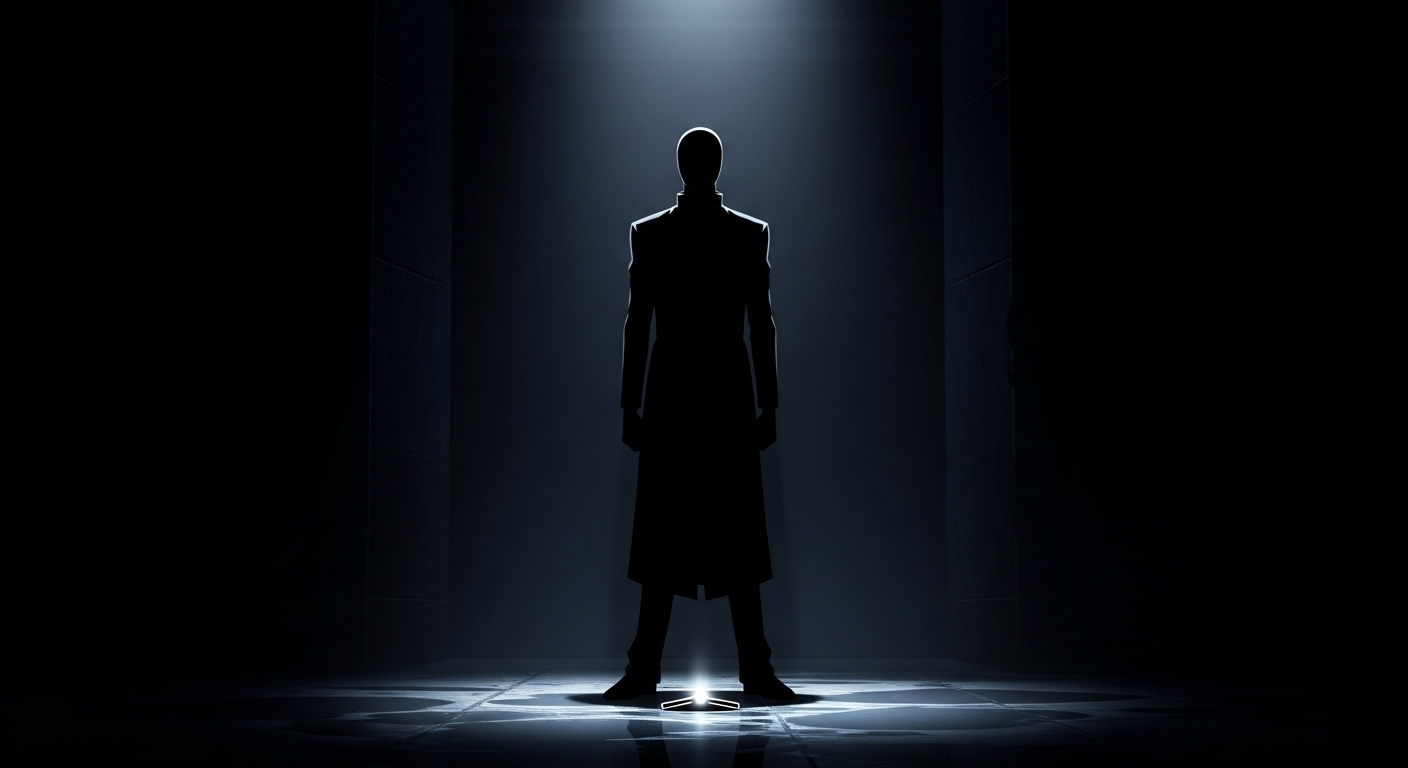

視覚表現の妙 黒い人影(黒タイツ)の役割と物語における演出効果

犯人が特定されるまでの間、その正体を完全に隠すために用いられる象徴的なビジュアルが、「黒い人影」(通称:黒タイツ)です。この視覚的符号は、単にサスペンスを維持するためだけでなく、物語全体における重要な感情的および論理的な演出効果を持っています。

匿名性の維持と感情的バッファの役割

「黒い人影」の最大の役割は、犯行という行為の瞬間や、トリックの説明時に、特定の登場人物への先入観を排除し、純粋な犯罪行為そのものに読者の意識を集中させることにあります。この抽象化により、犯罪者は一瞬「人間性」を剥奪された存在として描かれ、読者は誰が犯人かという論理の探究を純粋に進めることができます。

しかし、この匿名性の維持は、正体が暴かれた瞬間の感情的なインパクトを最大化する効果も生み出します。「まさか、あの人が」という驚きと、その人物がそこまで追いつめられた背景にある悲劇性に、読者の感情が一気に注ぎ込まれるのです。つまり、黒い人影は、読者に論理的な推理を優先させつつ、その人物がなぜ犯罪を犯さざるを得なかったのかという感情的な側面に焦点を当てるための、物語上の重要なバッファとして機能しています。

描写の変遷と犯罪の重さ

初期シリーズでは、この黒い人影の描写は、時にコミカルな表現として用いられることもありました。しかし、近年ではその描写がよりシリアスになり、犯罪の重さ、そして犯人が背負う闇の深さを象徴する傾向が強まっています。この変遷は、シリーズが扱うテーマが深まり、単なる「謎解き」から「悲劇の解明」へとシフトしていることを示唆しているのです。

名探偵コナンにおける「犯人」という存在が持つ多層的なメッセージ

『名探偵コナン』の犯人像を分析することで見えてくるのは、その動機、手口、そして描写の全てが、緻密に計算された多層的なメッセージを内包しているということです。犯人の最大の特徴は、多くの場合、深い「悲しき犯罪者」として描かれる点に集約されます 。彼らが抱える強い動機(多くは怨恨)と、その動機を実現するために用いられる高度な知性(トリック)の組み合わせが、シリーズの根幹を成しています。

コナンが事件を解決する過程で暴くのは、単なる殺人者だけではありません。多くの場合、復讐の鎖に囚われた、もう一人の被害者の存在を明らかにします。犯人の動機がどれほど深く、個人的に正当化されたものであろうとも、その行為が最終的な解決や救済をもたらすことはないという、一貫したメッセージが作品全体を通して発信されています。

最終的な分析として、『名探偵コナン』の「犯人の特徴」は、技術の進化を反映した現代的なトリックを用いながらも、人間の普遍的な悲劇性というテーマを決して手放さない点にあると言えます。この普遍性と時代性の融合、そして知的なパズルと感情的なドラマの融合こそが、本シリーズの長期的な成功と、読者に対する強い吸引力を支えているのです。

コメント