1. はじめに ふるさと納税制度とは何ですか 控除の仕組みを徹底理解

ふるさと納税制度は、ご自身の出身地や応援したい任意の自治体に対して寄付ができる、画期的な仕組みです。これは単なる寄付ではなく、税制上の優遇措置が適用される点が最大の特徴です。この制度を利用することで、実質的な自己負担額2,000円を除いた全額が、翌年に納める所得税および住民税から控除されます。

1.1 ふるさと納税の基本的な定義と税制上の位置づけ

ふるさと納税を理解する上で重要なのは、この制度が「節税」を目的とするものではなく、「翌年居住地に払うはずの税金を、寄付という形で任意の自治体に前払いする」という仕組みに基づいているという点です。

税金の控除は、寄付金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額を基に計算されます。具体的には、所得税からの控除額と住民税からの控除額の合算が、寄付金から2,000円を引いた金額にほぼ等しくなるように設計されています。この2,000円の自己負担を上回る価値の特産品(お礼品や返礼品)を受け取れることが、経済的なメリットとなります。

ただし、自治体が提供する返礼品の市場価値は、寄付額の3割以下に抑えられています(返礼率30%ルール)。このルールは、制度が本来の目的である地域貢献から逸脱しないようにするためのものです。

1.2 制度利用の構造的限界 非課税世帯の場合

ふるさと納税制度は、所得税や住民税を実際に納めている納税者が税金の使途を選択できるようにする制度です。そのため、所得が低いために所得税や住民税が非課税になっている世帯(非課税世帯)の方がふるさと納税を行った場合、「控除すべき税金がない」ことになります。

この場合、寄付自体は可能ですが、税金の控除という形で実質的なメリットを受けることはできません。例えば、転職や退職により急激に収入が減少した方は、ご自身の課税状況を事前に確認することが、不必要な自己負担を防ぐための重要な行動となります。

2. ふるさと納税を始めるための3つのステップと具体的な手順

ふるさと納税を成功させるためには、次の3つのステップを正しい順序で進めることが推奨されています。特に、手続き上の失敗の多くは、最初のステップと2番目のステップにおける名義確認の不徹底に起因します。

2.1 STEP1 控除上限額(限度額)の正確な把握とシミュレーション

ふるさと納税の仕組みにおいて、最も重要なのが「控除上限額(限度額)」の確認です。この限度額を超えて寄付を行った場合、超過した分は税金の控除対象外となり、純粋な自己負担となってしまうため、制度のメリットが失われます。

控除上限額は、ウェブサイト上で提供されているシミュレーションツールや早見表を活用して調べることが可能です。特に、勤務先から発行される源泉徴収票に記載されている4つの金額(給与収入など)を入力する「詳細シミュレーション」を利用することで、より正確な目安金額を計算できます。必ず寄付を始める前に、ご自身の限度額の目安を把握してください。

2.2 STEP2 応援したい自治体への寄付と名義の鉄則

寄付を行う自治体は、ご自身の出身地に限らず、全国のどの地域でも自由に選ぶことができます。自治体によっては、地域特有の肉、魚介、果物、工芸品などの特産品、または地域の施設の優待券や宿泊券など、多岐にわたるお礼品が提供されています。

ここで絶対に守らなければならない鉄則が、「名義の一致」です。寄付金控除は、実際に寄付を行い、税金の控除を申請する納税者本人に対して行われます。そのため、以下の3つの名義がすべて同一人物でなければ、控除を受けることはできません。

-

ふるさと納税ポータルサイトのアカウント名

-

決済方法(クレジットカードや銀行口座)の名義

-

確定申告やワンストップ特例制度の申し込みを行う納税者

夫婦や家族間で家計を共有している場合、所得が多い夫の名義で控除を受けたいのに、妻名義のクレジットカードで決済してしまう失敗例が頻繁に報告されています。税務手続きは家族単位ではなく個人単位で行われるため、この名義の不一致は控除漏れという致命的な結果を招きます。万が一、異なる名義で決済してしまった場合は、速やかに寄付先の自治体へ連絡し、名義変更が可能か確認してください。

2.3 STEP3 適切な控除手続きの選択と実行

寄付が完了した後、翌年に控除を受けるための手続きとして、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の二つの方法があります。どちらを選択するかによって、手続きの簡便性や、寄付できる自治体数に大きな違いが出ます。ご自身の職業や税金の状況に合わせて、適切な手続きを選択することが不可欠です。

3. 税金が戻ってくる仕組み 控除上限額の正しい計算方法と確認ツール

控除上限額の正確な計算は、ふるさと納税のメリットを最大限に享受するための基礎となります。この上限額は、単なる年収だけでなく、その方がすでに受けている税金控除の状況によって大きく左右されます。

3.1 控除上限額を決定する三大要素の詳細

控除上限額は、納税者が納めている所得税と住民税の合計額に応じて決まりますが、主に以下の三つの要素に影響されます。

-

所得(年収):一般的に収入が高いほど、納めている税金も多いため、上限額は高くなります。

-

家族構成:扶養家族(配偶者や子ども)が多い場合、すでに扶養控除が適用され、税負担が軽減されています。その結果、ふるさと納税に回せる控除枠が小さくなるため、上限額は低くなります。

-

他の控除:住宅ローン控除や医療費控除といった、ふるさと納税以外の税控除をすでに利用している、または利用する予定がある場合も上限額に影響を与えます。これらの控除によってすでに税金が減額されているため、ふるさと納税の控除上限額は連動して低くなります。

3.2 早見表とシミュレーションの利用上の注意点

シミュレーションツールは非常に有用ですが、利用する際には注意が必要です。一目で目安がわかる「早見表」は、多くの場合、「住宅ローン控除や医療費控除など、その他の控除を受けていない給与所得者」を前提として作成されています。

もし、これらの他の税控除を利用する予定がある場合は、簡易的な早見表の金額を信用せず、必ず本格的なシミュレーションを行うか、お住まいの市区町村に直接問い合わせる必要があります。

また、控除上限額は今年の所得金額に基づいて算出されるため、年間の所得が確定していない状態で寄付をする場合は、特に慎重になる必要があります。年の途中で収入減や退職、転職があった場合は、限度額に余裕を持たせて寄付を行うことが、自己負担の増加を避けるための安全策となります。

寄付額がわずかに限度額を超えてしまった場合でも、超過分は全額自己負担となるわけではなく、ふるさと納税の特例控除以外の通常の寄付金控除が適用されます。この場合、ワンストップ特例制度ではなく確定申告で処理することで、自己負担額が少なくなる可能性があるという専門的な見解もありますので、正確な手続きを行うことが推奨されます。

Table 1 家族構成・年収別 控除上限額の目安(給与所得者の場合)

| 給与収入(万円) | 独身または共働き | 夫婦 | 夫婦+子1人(高校生) |

| 300 | 約25,000円 | 約16,000円 | 控除対象外となる可能性あり |

| 400 | 約39,000円 | 約30,000円 | 約21,000円 |

| 500 | 約61,000円 | 約49,000円 | 約40,000円 |

| 700 | 約107,000円 | 約98,000円 | 約89,000円 |

| 900 | 約156,000円 | 約147,000円 | 約138,000円 |

注記: この早見表は概算であり、具体的な金額はシミュレーションが必要です。

4. 確定申告とワンストップ特例制度の決定的な違いと利用条件

寄付後の控除手続きは、利用者の手間を大きく左右します。特に給与所得者(会社員)にとって、ワンストップ特例制度は非常に便利ですが、厳格な利用条件があります。

4.1 ワンストップ特例制度のメリットと厳格な利用条件

ワンストップ特例制度の最大のメリットは、確定申告の手間を省ける点です。申請書と必要書類を寄付先の自治体に郵送するだけで手続きが完了します。

しかし、この制度を利用するには、以下の二つの厳格な条件を満たす必要があります。

-

確定申告をする必要のない給与所得者であること:年収2,000万円以下の会社員など、通常、年末調整のみで税務が完結する人が対象です。

-

1年間の寄付先が5自治体以内であること:寄付先が6自治体以上になると、この制度は一切利用できなくなり、必ず確定申告が必要になります。

個人事業主や、給与収入が2か所以上ある方、副業などの所得がある方、年収2,000万円を超える方は、確定申告が義務付けられているため、ワンストップ特例制度は利用できません。

4.2 確定申告による控除方法の内訳とメリット

確定申告を利用する場合、寄付できる自治体数の制限はありません。

確定申告による控除は、ワンストップ特例制度とは異なり、税金の控除方法に内訳があります。寄付金控除の一部(約1割)は所得税の還付として、数ヶ月後に納税者の口座に振り込まれます。そして、残りの大部分(約9割)は住民税の控除として、翌年の住民税から差し引かれます。

確定申告を選択する最大のメリットは、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、他の税控除とふるさと納税の寄付金控除を同時に申請できる点です。

どちらの方法を選んでも、受けられる控除の合計額は同じですが、手続きの簡便性と、他の税控除との併用の有無によって、選択肢が決定されます。特に、簡便性を重視してワンストップ特例制度を利用したい方は、「5自治体以内」という制限が、返礼品選びにおいて最も意識すべき戦略的な境界線となります。

Table 2 ワンストップ特例制度と確定申告の比較

| 項目 | ワンストップ特例制度 | 確定申告 |

| 利用対象者 | 確定申告が不要な給与所得者 | 制限なし(個人事業主や高所得者はこちら) |

| 寄付できる自治体数 | 5自治体以内 | 制限なし |

| 控除方法の内訳 | 寄付金控除の全額が住民税から控除(約10割) | 所得税から還付(約1割)、残りが住民税から控除(約9割) |

| 他の控除の併用 | 不可(併用する場合は確定申告が必須) | 可能(医療費控除などと同時に申告) |

| 申請の無効化 |

確定申告を行うと自動的にすべて無効化される |

無効化の概念なし |

5. 知っておきたいふるさと納税の落とし穴 名義不一致や自動無効化の注意点

ふるさと納税を利用する際に最も発生しやすい失敗事例と、それを回避するための専門的な対処法について解説します。

5.1 危険な落とし穴1 確定申告によるワンストップ申請の自動無効化

ワンストップ特例制度を利用する方が最も注意すべきなのは、後から病気や怪我で医療費控除が必要になった、あるいは年末に副業所得が20万円を超えたなど、予期せぬ理由で確定申告を行う必要が生じた場合です。

確定申告を行うと、それまでに提出していたワンストップ特例制度の申請は、自動的にすべて無効になります。これは、ワンストップ特例制度が例外的な簡素化措置であり、確定申告という「本則」が適用されると、例外措置が上書きされるためです。

自治体への取消の連絡は不要ですが、ここでの最大の失敗は、確定申告の際に、ふるさと納税の寄付金控除についても、すべての寄付分を忘れずに申告書に含め直さなかったというケースです。この申告を怠ると、医療費控除は受けられても、ふるさと納税の控除は受けられず、結果として自己負担額が増えることになります。確定申告が必要になった場合、利用者は「ワンストップ特例の申請書は既に提出済みである」という記憶を一旦リセットし、ゼロベースで全ての寄付を再申告するという意識の切り替えが必須です。

5.2 危険な落とし穴2 納税者と寄付者の名義不一致

第2章でも触れた通り、納税者と異なる名義(特に配偶者のクレジットカード)で決済を行った場合、寄付金控除は適用されません。税務上の控除は、寄付を実際に行った個人に対してのみ行われます。家計が同じであっても、税務は個人単位で行われるという原則を必ず念頭に置いてください。

5.3 危険な落とし穴3 個人事業主や副業所得者の特別な注意点

個人事業主(自営業者)の方は、事業所得の申告のために確定申告が必須であり、ワンストップ特例制度は制度上、利用できません。

また、会社員であっても、給与収入以外に不動産所得や副業による所得があり、その所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。この場合もワンストップ特例制度は利用できませんので、すべての寄付を確定申告に含めて処理しなければなりません。

Table 3 ふるさと納税で控除を失う主な失敗例とその解決策

| 失敗事例 | 詳細な原因 | 回避・解決策 |

| 名義不一致 |

納税者と異なる家族名義の決済手段を利用した。 |

納税者、寄付者、決済名義を必ず一致させる。 |

| ワンストップの自動無効 |

医療費控除のために確定申告をしたが、ふるさと納税分を申告書に含めなかった。 |

確定申告を行う場合は、必ずすべてのふるさと納税寄付を再度申告する。 |

| 控除上限額の超過 |

年収減や他の控除併用で限度額をオーバーした。 |

限度額に余裕を持たせる。超過分は確定申告で処理する。 |

6. 失敗しない返礼品の選び方 人気カテゴリーと賢い活用術

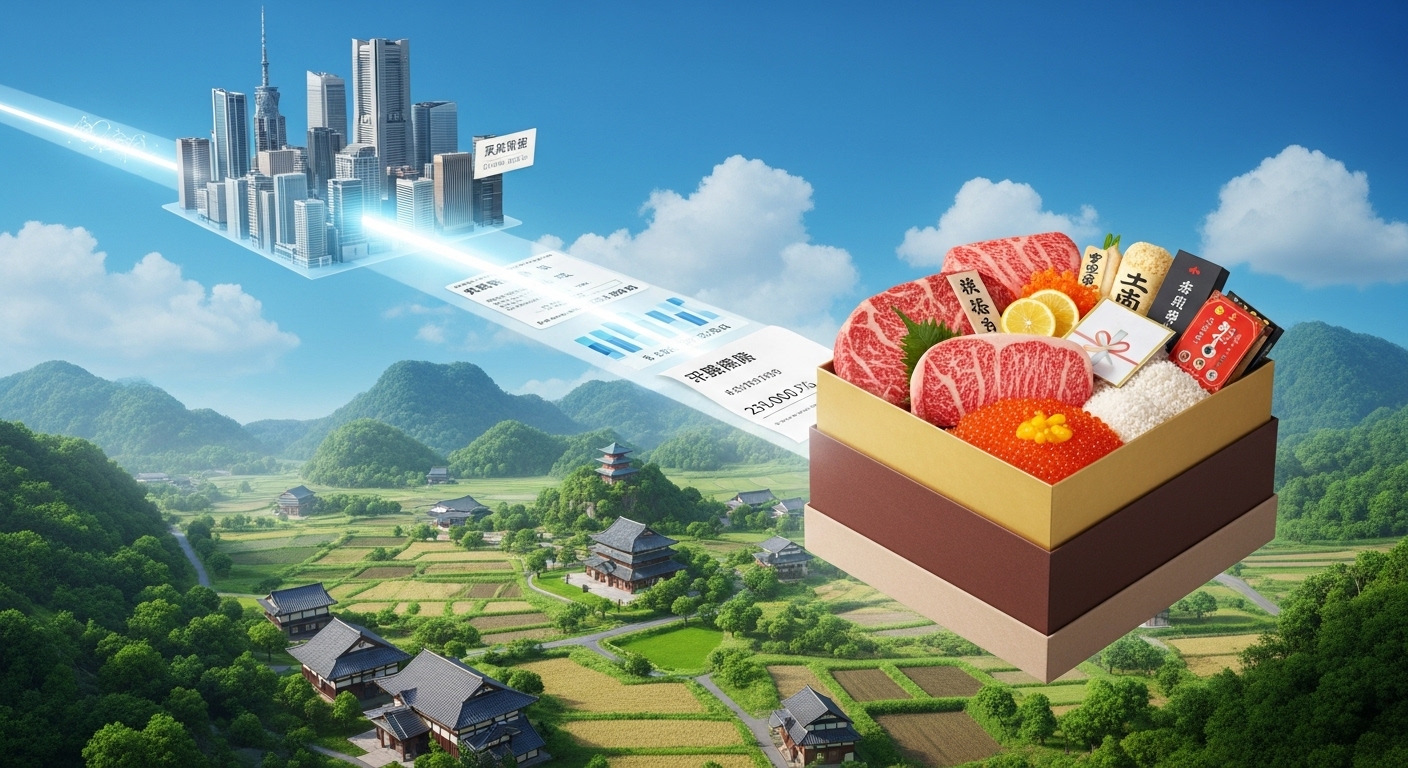

ふるさと納税のもう一つの魅力は、実質2,000円の自己負担で、全国の豊かな特産品を受け取れる点です。返礼品を賢く選ぶことで、家計の節約にも大きく貢献できます。

6.1 人気カテゴリーのトレンド分析

ふるさと納税の返礼品ランキングでは、肉類、魚介類、米、果物といった食料品が常に上位を占めています。特に、日常の食費や消耗品費を賄うことができる返礼品は、家計管理上のメリットが大きいと認識されています。

-

肉類・魚介類: 冷凍保存が可能な大容量の和牛、豚肉、いくら、カニなどが人気です。これらは高級食材を日常の食卓に取り入れる機会を提供します。

-

日用品: トイレットペーパーや洗剤など、生活に必須の消耗品も高い人気があります。

-

体験・旅行: 地域の優待券や宿泊券も用意されており、寄付先の地域を直接訪問する形で地域経済に貢献したい層に選ばれています。

6.2 賢くお得に利用するための具体的戦略

6.2.1 定期便と大容量返礼品の活用

計画的な節約を目指す方には、「定期便」の活用が推奨されます。寄付額に応じて数ヶ月にわたって特定の品物(例: 月替わりの肉セット、米)が届く定期便は、年間の食費計画に組み込みやすく、安定したメリットを享受できます。大容量の冷凍食品は、ストック効果により、急な物入りにも対応できるメリットがあります。

6.2.2 手続きの労力に応じた返礼品選び

返礼品の選択は、「手続きの労力」という側面からも戦略的に行う必要があります。ワンストップ特例制度を利用したい(5自治体以内)会社員の方は、多くの自治体に分散して寄付をするのではなく、一つの自治体に複数のカテゴリーの品があるか、あるいは一つあたりの寄付額が大きい返礼品を選ぶことで、多様な品を5自治体以内で入手する工夫が必要です。

逆に、多様な品物を求め、6自治体以上に寄付をしたい場合は、最初から確定申告を行うことを念頭に置いて計画を立てるべきです。このように、返礼品選びは「何を欲しいか」だけでなく、「手続きの簡便性」によって戦略的にコントロールされるべきものです。

Table 4 人気カテゴリーと寄付額の目安(抜粋)

| カテゴリー | 人気返礼品の例 | 寄付額の目安 | 賢い活用法 |

| 肉類 | 和牛、豚肉、牛ハラミ、定期便 | 10,000円〜30,000円 | 冷凍保存で、食費を年間で節約する。 |

| 魚介類 | カニ、いくら、鮭(大容量) | 5,000円〜29,000円 | 高級食材を日常に取り入れる、贈答品としても活用。 |

| 日用品 | トイレットペーパー、洗剤 | 5,000円〜15,000円 |

消耗品費の削減を目的とする。 |

| 旅行・体験 | 宿泊券、地域優待券 | 10,000円〜 |

寄付先の地域への訪問を計画する。 |

7. まとめ ふるさと納税で賢く地域を応援しましょう

ふるさと納税制度は、実質2,000円の負担で地域の特産品を受け取りながら、応援したい自治体に税金を届けることができる、納税者と地域双方にメリットのある画期的な制度です。

この制度の利点を最大限に享受し、失敗を避けるための成功の鍵は、次の3点に集約されます。

-

控除上限額を正確に調べること:特に、住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除と併用する場合は、シミュレーションを慎重に行い、限度額に余裕を持たせることが大切です。

-

納税者と寄付者、決済名義を必ず一致させること:名義不一致は、控除を失う最も多い原因の一つです。

-

適切な控除手続き(特にワンストップ特例の自動無効化)を理解すること:確定申告が必要になった場合は、必ずすべての寄付を確定申告に含め直す必要があります。

これらの注意点を守り、シミュレーションツールを活用することで、誰もが安心して制度を利用できます。ぜひ、ご自身の限度額を確認し、今日から計画的な寄付を始めてみてください。

コメント