記録から改善へ 家計管理を劇的に進化させるAI 家計簿の力

従来の家計簿管理は、多くの利用者にとって継続の難しさと、具体的な改善策が見つけにくいという二つの大きな課題を抱えていました。手入力による記録の手間は多忙な現代人にとって大きな負担であり、たとえ記録を続けたとしても、そのデータから「何を削減すべきか」という行動に結びつく結論を導き出すのは困難でした。

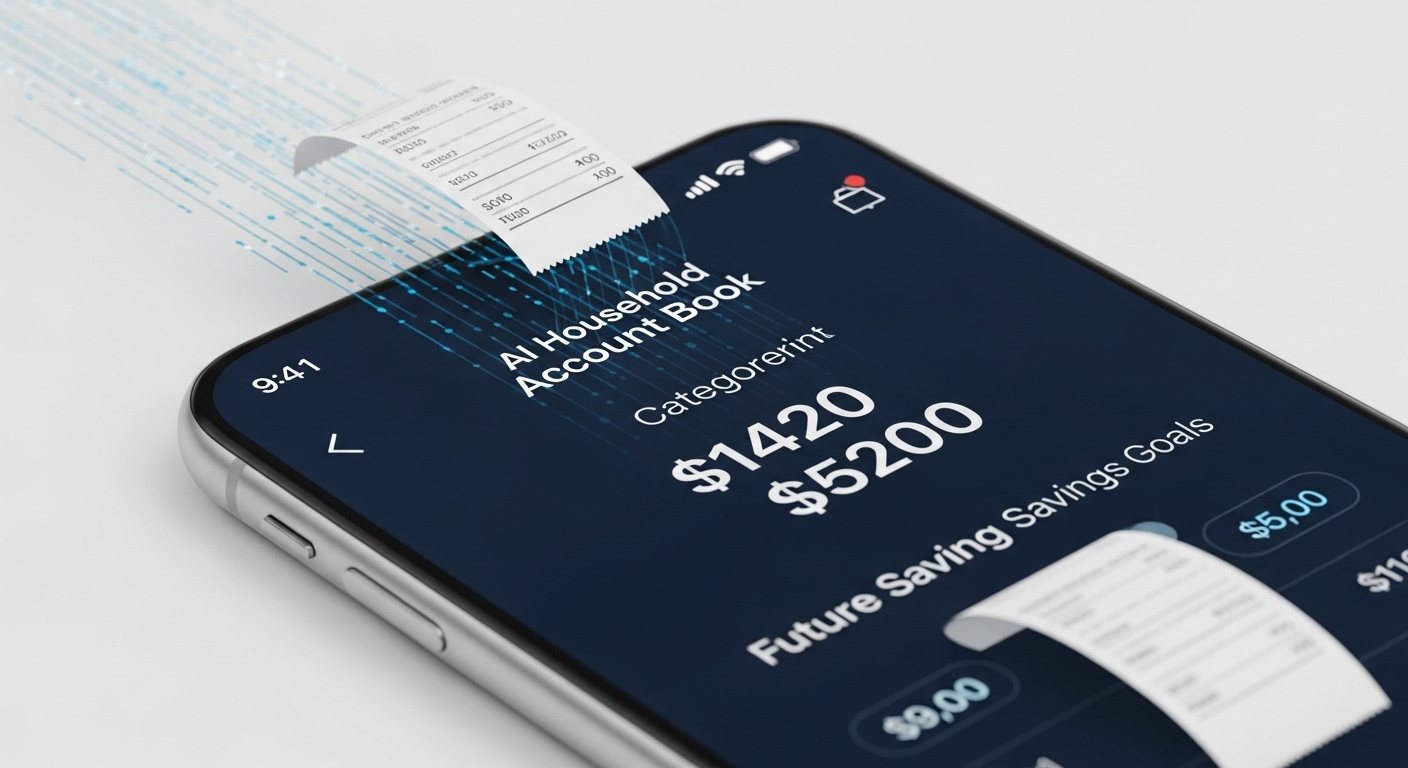

この課題を解決し、家計管理のあり方を根本的に変革したのが、AI 家計簿です。AI家計簿は、レシートOCRなどの自動化技術や金融機関との連携機能と組み合わされることで、家計管理における最大の障壁であった「記録が続かない」という問題を解消しました。家計管理はもはや「記録するだけ」のフェーズではなく、「改善につながる」戦略的なフェーズへと進化しています。

AI家計簿が提供する本質的な価値は、家計管理における摩擦(フリクション)の低減と意思決定の最適化にあります。継続性の欠如は、従来の家計管理において失敗を引き起こす最大の要因でしたが、AIによる自動入力はユーザーの労力を最小限に抑え、継続性を担保します。さらに、AIの役割は単に収支を可視化することに留まりません。例えば、「節約したい」という抽象的な願望を、「外食費を月5回減らせば、年間10万円貯金可能」といった具体的な行動変容へと転換させるための示唆を提供します。これにより、ユーザーは初めてデータに基づいて、生活の質を維持しながら戦略的な財務決定を下すことが可能になるのです。

第一章 AI 家計簿の核心機能 支出を自動分類し未来を予測するメカニズム

1. データ収集と自動化技術の精度

AI家計簿の中核をなす技術は、データの自動収集と正確な分類を可能にする高度なメカニズムです。レシートのデジタル化を担うOCR(光学文字認識)技術は、画像処理技術、文字認識技術、そしてAI技術が複雑に組み合わされて処理を実行します。ユーザーはスマートフォンでレシートを撮影するだけで、複雑な処理を経たデータが自動でデジタル化されます。近年、AI技術の発展により、このレシート読み取りの精度は飛躍的に向上しており、これにより信頼性の高い家計データの構築が可能になっています。

さらに、銀行口座やクレジットカードとの連携機能は、入出金データを自動で取得し、支出カテゴリに分類する能力を持っています。この金融機関連携による自動化こそが、日々の記録にかかる手間を劇的に削減する主要因です。特に、個人事業主や法人経営者から支持を集めるアプリの中には、経理経験がないユーザーでも、ほぼ完璧に自動で仕訳作業を行ってくれる機能があり、確定申告時の手間を半減させたという評価も聞かれます。

2. AIによる分析と具体的なアドバイスの生成

AI家計簿が単なるデジタル家計簿と異なる最大の点は、その予測分析能力です。AIは、ユーザーの過去の膨大な支出パターンを分析し、現在の傾向から将来の支出を予測することができます。この予測能力によって、「来月のクレジット支払いが平均より多めです。注意しましょう」といったタイムリーな警告や、「年間の余剰資金予測」の提示が可能となり、ユーザーは未然に財務リスクに対応することができます。

MAMO AIのようなパーソナルファイナンスAIアシスタントに関する報告でも、高度なアルゴリズムと機械学習を活用することで、過去のデータに基づいて将来の支出を予測し、より効果的な予算計画を支援していることが示されています。

技術の成熟により、レシートOCRや銀行連携の精度が向上し、AIは信頼できるデータセットを構築できるようになりました。これにより、AIは単に「何が起こったか」を分析する記述的分析から、「何が起こる可能性が高いか」を予測する予測分析へと機能をシフトさせています。この予測分析に基づき、AIは高価なファイナンシャルプランナーが行っていた「目標達成のための具体的なシナリオ提示」を低コストで実現し、財務計画を一般ユーザーにとってアクセスしやすくしています。結果として、AI家計簿は単なる記録ツールではなく、具体的な「気づき」を行動に変えるための、個人の財務健全性を担保するAIモデルとして機能しているのです。

第二章 「貯める」を設計する AI 家計簿が実現するマネープランニング戦略

1. 短期・長期目標に合わせたシナリオ提示

AI家計簿は、ユーザーが貯蓄目標を達成するための明確な道筋を設計します。現在の収入と支出パターンを分析し、「今の収入での貯金ペース」や「年間の余剰資金予測」を提示することで、マネープラン全体の設計を支援します。特定のアプリでは、目標資産額に対する進捗管理機能が充実しており、ユーザーは目標達成度を視覚的かつ明確に把握することが可能です。

家計管理における心理的な障壁を取り除くことも、AI家計簿の重要な役割です。例えば、共働き夫婦が家計簿と連携した仕組みを利用した事例では、以前は面倒だった送金や立て替えの手間が減少し、「面倒なことがなくなり」「頑張らずに続けやすい」状況が実現しました。手間が削減されることで、家計管理に対するストレスが劇的に下がり、継続的な貯蓄や目標達成に対するモチベーション維持に貢献します。

2. 資産運用(AI投資・ロボアドバイザー)との戦略的連携

AI家計簿の機能は、支出管理の枠を超え、次のステップである資産形成へと接続されています。家計簿で把握された余剰資金に基づき、積立額のシミュレーションを提示できるサービスもあります。これは、予算管理AIが「どれだけ貯蓄できるか」を算出し、その後の資産形成への橋渡しを意味します。

AI投資、いわゆるロボアドバイザーは、ファンドマネージャーの経験や手腕に依存する従来の投資信託とは異なり、過去の膨大なデータをもとに客観的な投資判断を下します。AI投資は、複数の金融商品や銘柄を組み合わせた分散投資を通じてリスクを低減するため、短期的なリターンを狙うのではなく、長期的な資産形成に非常に適しています。

AI家計簿によって余剰資金が正確に特定されることで、ユーザーは現実的で無理のない積立投資額を設定できるようになります。このシームレスな移行により、貯蓄から投資への障壁がゼロに近づくのです。また、「最終的な投資判断は自分で下したい」利用者向けには、AIが投資先やポートフォリオの提案のみを行うアドバイス型(助言型)サービスも存在し、AI家計簿のデータと連携することで、ユーザーは自己決定に基づいた戦略的な資産運用が可能となります。ただし、AIによる過度に最適化された、現実的ではない節約提案が、かえってユーザーの生活にストレスを与える可能性があるという課題も存在しており、今後は、単なる財務データの最適化だけでなく、ユーザーのQOL(生活の質)を考慮に入れたバランスの取れた提案が求められていきます。

第三章 日本で選ばれる主要AI 家計簿アプリ徹底比較 機能と評判から見る最適な選択

AI家計簿アプリの選択は、ユーザーの利用目的と財務状況の複雑さに大きく依存します。日本国内で人気を集めている主要なAI家計簿アプリは、それぞれ異なる強みを持っています。

1. ユーザー層と利用目的によるアプリの違い

**マネーフォワード ME(MF ME)**は、日本で最も人気のある家計簿アプリの一つであり、銀行口座やクレジットカード連携など、幅広い金融サービス連携機能を備えています。特に、個人事業主や一人法人の利用者に強く支持されており、会計への連動機能が重宝されています。経理業務にかける時間を大幅に短縮でき、ほぼ完ぺきに自動で仕訳を行ってくれるため、確定申告時の忙しさが半減したという声もあります。用途別にお金の利用データを管理したい人や、複数の銀行口座・証券口座を登録したい人に適しています。

一方、Zaimは、シンプルで使いやすいUI(ユーザーインターフェース)が特徴です。広告が一切表示されない点がユーザーから評価されており、目標資産額に対する進捗管理機能が充実しています。資産状況や何にいくら使ったのかをシンプルに把握したいユーザー、またはUIの快適さを重視するユーザーに支持されています。Zaimは金融サービスの無制限登録が可能であるとされています。

2. 利用上の評判と選択の視点

利用者がAI家計簿アプリを選択する際は、自身の財務状況の複雑性と、アプリに求めるUX(ユーザー体験)のバランスを考慮することが重要です。

MF MEは多機能で連携性に優れますが、高度な機能の利用には有料プランへの登録が必要となる場合があります。この多機能性、特に確定申告や仕訳に利用される事例は、AI家計簿が単なる個人消費記録ツールから、スモールビジネスの基幹PFMツールへと進出していることを示唆しています。

対照的に、Zaimは広告を排除し、目標管理に特化することで、ユーザーに「雑音のない家計管理」を提供しており、シンプルさを重視するユーザーに選ばれる傾向があります。また、主要アプリの連携機能は非常に便利である一方で、セキュリティ上の理由やシステム上の問題から、しばらくログインしていないと銀行などの再連携が必要になる場合があるという指摘もあります。

第四章 データ連携に伴う潜在的なリスクと信頼性の確保 セキュリティ対策完全ガイド

AI家計簿は利便性を大幅に向上させましたが、同時に個人情報や金融情報を集約するため、セキュリティリスクも高まります。家計簿は個人情報の宝庫であるため、利用者は潜在的なリスクを理解し、適切な対策を講じる必要があります。

1. AI家計簿に潜む4大リスク

AI家計簿アプリには主に以下の4つのリスクが潜んでいます。

-

情報漏洩の危険性: 銀行口座やクレジットカードの情報など、機密性の高い情報を連携しているため、アプリ開発会社のセキュリティ対策の不備や脆弱性があれば、不正利用に直結する危険性があります。

-

スマホの紛失・故障の危険性: スマートフォンの紛失や故障によって、アプリに登録されている情報が失われたり、第三者による不正アクセスを受けたりするリスクがあります。特に銀行口座連携型のアプリでは、デバイスの紛失が不正利用につながる可能性をはらんでいます。

-

サーバー攻撃の危険性: アプリのサーバーがランサムウェア攻撃などの標的となった場合、ユーザーの個人情報や金融情報が盗難される可能性があります。

-

レシートからの居住地特定リスク: 撮影したレシートに記載されている店舗の住所や電話番号といった情報から、ユーザーの居住地や趣味・嗜好が推測される可能性があります。これは、従来のパスワード漏洩リスクに加え、生活習慣に根ざしたプライバシーリスクが顕在化していることを示しています。

2. 信頼できるアプリを選ぶための基準(提供者側の対策)

家計簿アプリを選ぶ際には、提供者側が講じている強固なセキュリティ対策を確認することが不可欠です。データ暗号化やアクセス制御といった、安心して使える仕組みが導入されているかは最低限の確認事項です。

信頼できる運営会社は、強固なセキュリティ体制を構築していることの証として、国際的なセキュリティ認証を取得しています。例えば、主要なPFMサービス提供会社の中には、ISO 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認証や日本プライバシー認証機構の認定を取得しているところもあります。これらの認証は、サーバー攻撃やアプリ脆弱性に対するリスク低減に向けた対策が適切に行われていることの目安となります。また、利用者自身が閲覧範囲を設定できる機能があるかどうかも、利用者が自衛するために重要なポイントです。

3. 利用者側が実践すべき9つの必須対策

セキュリティ対策は提供者側と利用者側の共同責任です。最終的な防御線は利用者側の対策にかかっているため、以下の必須対策を実践する必要があります。

まず、推測されにくい強力なパスコード(数字、アルファベット、記号を組み合わせた8文字以上)を設定し、定期的に変更することが不可欠です。これに加え、ログイン時にパスワードとは別の認証を要求する二段階認証を有効にすることで、不正アクセスを効果的に防げます。

さらに、アプリとOSの両方を常に最新版に更新することを怠ってはなりません。運営会社は定期的にセキュリティ対策の強化やバグ修正を行っているため、最新バージョンに更新することで、情報漏洩のリスクを軽減できます。

利用環境にも注意が必要です。公共の場で提供されるフリーWi-Fiはセキュリティ対策が不十分な場合があるため、利用を避けることが推奨されます。また、アプリをインストールする際には、カメラや位置情報などの不要なアクセス権限は許可しないように、アプリの権限設定を慎重に行う必要があります。これらの対策は、利用者がPFMサービスを選ぶ上での最低限のデューデリジェンスであり、デジタルリテラシーの向上を強く要求しています。

AI 家計簿アプリを安全に利用するためのセキュリティ対策(利用者側)

| 対策項目 | 具体的な行動 | リスク軽減効果 |

| 強力なパスコード設定 |

数字、記号、アルファベットを組み合わせた8文字以上を設定し、定期的に変更する |

不正アクセス、情報漏洩の防止 |

| 二段階認証の有効化 |

パスワードに加えてワンタイムパスワードを利用する |

ログイン情報の流出による不正利用を防ぐ |

| 信頼できるアプリの選択 |

運営会社の評判とセキュリティ認証(ISO 27001など)を確認する |

サーバー攻撃やアプリ脆弱性によるリスク低減 |

| 公共Wi-Fiの利用回避 |

自宅や職場など、信頼できるネットワークを使用する |

通信傍受による機密データの流出を防止する |

| アプリの権限設定の見直し |

カメラや位置情報など、不要な権限は許可しない |

個人情報や生活パターンの意図しない収集を防ぐ |

| 定期的なアップデート |

アプリとOSの両方を常に最新版に更新する |

既知の脆弱性を解消し、セキュリティ対策を強化する |

第五章 未来予測と展望 ライフイベントと連動する次世代AI 家計簿

1. AI家計簿の進化の方向性

AI家計簿の進化は止まらず、将来的には個人のライフイベントと連動した、より高度な資産形成プランをAIが自動で提案する時代が来ると考えられています。AIは単に現在の収支を分析するだけでなく、結婚、出産、住宅購入、退職といった人生の重要なイベントを考慮に入れ、それらの目標達成に向けた最適な貯蓄・投資シナリオを提示するようになるでしょう。

AIは、過去の取引データや顧客の信用履歴に加えて、さまざまな要因を考慮に入れることで、より公平で迅速な金融審査や、将来的な金融商品に対する需要予測を行うことが可能になります。これは、個人の財務管理が、企業が行う予測と予測分析のためのAIモデル(FinOps)の恩恵を、より直接的に受けるようになることを意味します。

2. PFMとフィンテックの今後の統合

パーソナルファイナンスAIアシスタントは、費用追跡、投資アドバイス、予算管理を統合的に再定義し続けています。現在、AI投資は「助言型」が主流であり、最終的な投資判断はユーザー自身に委ねられています。しかし、データ連携が進むにつれて、AIがユーザーのライフイベントやリスク許容度に基づいて、貯蓄と投資を自動で最適化する「実行型」の統合サービスが普及する可能性が高まっています。

このAIによる「資産形成の自動操縦」が実現すれば、ユーザーは財務の舵取りをAIに委ねることで、人生設計や生活の充実に集中できるようになります。一方で、このような高度なAI機能が搭載される裏側では、高齢者やITに不慣れな人へのサポート不足が課題として残されています。AI家計簿のさらなる普及と社会全体への浸透のためには、インターフェースのユニバーサルデザイン化や、音声認識などによる入力補助機能の強化が不可欠であると考えられます。

AIと一緒に整える「お金の安心」と生活の質の向上

家計を整える行為は、単に支出を切り詰めるための節約活動ではなく、将来の不確実性に対する「お金の安心」という強固な基盤を得るためのプロセスです。

AI家計簿は、従来の家計管理においてユーザーを悩ませてきた「記録が続かない」「何をすればいいか分からない」という二つの最大の課題を、自動化と最適化によって解決する強力なソリューションとして機能します。

最新のAI家計簿を導入し、本レポートで解説したセキュリティ対策を適切に講じることで、家計の収支は透明性を増し、感情論ではなくデータに基づいた計画的な貯蓄や投資が可能となります。この「家計が見える安心感」こそが、ユーザーの生活の質(QOL)を全体的に高めることに繋がるのです。AIは、未来につながるマネープランをユーザーとともに設計する、最適なパートナーであると言えます。

コメント